Das Tier war müde. Es war schon zu lange hier gewesen, hier in seiner felsigen Erdhöhle mit dem Gitter davor. Die da draußen hatten den kleinen Schlupf geöffnet und riefen nach ihm. Wollten, dass es raus kam, raus ans Licht. Aber es mochte nicht. Es hob nur gelangweilt seinen Kopf, blinzelte hinüber ins Helle und machte es sich dann wieder auf seinen Tatzen gemütlich. Hier im Schatten der Höhle, im hintersten Winkel, da fühlte es sich wohler. Was sollte es draußen im grellen Licht, sich begaffen lassen? Nein, hier war es gut. Hier war es allein.

Das Tier war schon so lange hier gefangen. Manchmal war es einsam, dann drückte es sich etwas gegen die Gitterstäbe, aber nur etwas. Es streckte eine seiner befellten Tatzen hinaus, um die Luft draußen zu fühlen. Aber nur, wenn es Nacht war. Wenn niemand es beobachten konnte. Wenn niemand bemerken konnte, dass es ja eigentlich hinaus wollte. Dann spürte es einen sachten Windhauch, der ihm das Fell auf seinen Tatzen kräuselte. Das war ein seltsames Gefühl, schaurig und schön. Hier in der Höhle war es stets windstill, und es gab nichts, das ihm in den Pelz fahren, ihm vielleicht sogar eine Gänsehaut verschaffen konnte.

Aber das war eigentlich gut so. Eigentlich. Denn ganz sicher war sich das Tier da auch nicht immer. Es tat schon ungewohnt wohl, diese leichte Brise im Fell zu spüren, wie eine Vorahnung, wie ein Versprechen fühlte sie sich an. Was würde geschehen, gäbe das Tier noch größere Partien seines Körpers dieser Brise preis? Vielleicht würde es frieren, vielleicht erschrecken, vielleicht… Vielleicht würde dieses Schwarzdunkle in ihm angerührt, das Finstere da ganz innen drin, das es manchmal fühlen konnte.

Das Schwarzdunkle war gefährlich. Vielleicht sogar blutrünstig. Das Tier spürte es genau, wenn das Schwarzdunkle angerührt wurde, und das geschah meist ganz überraschend. Es war völlig unvorhersagbar und entzog sich jeglicher Kontrolle. Das Tier hatte noch nicht herausgefunden, was das für Momente waren, was all diese Momente gemeinsam hatten, in denen es das Schwarzdunkle gespürt hatte. Aber es war so machtvoll und finster, so stark und so verschlagen, dass das Tier ganz erleichtert war, wenn das Schwarzdunkle sich wieder in sein Innerstes zurückgezogen hatte. Dann trat wieder Stille ein. Langweilige, gleichförmige Stille, aber zumindest Stille. Wenn auch kein Frieden.

Solange das Schwarzdunkle in ihm aber zum Leben erweckt war und sein Unwesen trieb, fraß es an ihm. Das Tier konnte genau fühlen, wie es in seinem Inneren an ihm nagte. Als wolle es raus. Raus aus ihm, Besitz ergreifen von ihm, die ganze Höhle ausfüllen, sich an die Gitterstäbe drücken, an ihnen rütteln… Und dann – was dann? Das wusste das Tier eben nicht. Und so hatte es dem Schwarzdunklen immer noch rechtzeitig Einhalt geboten. Für alle Fälle. Es zurückgedrängt in den finstersten Höhlenwinkel seines Inneren. So wie es selbst im Winkel seiner felsigen Erdhöhle lag, im dunkelsten, hintersten und kältesten Winkel, so ruhte auch das Schwarzdunkle in ihm. Und lauerte.

Denn wenn das Tier schlief, dann streckte das Schwarzdunkle seine Fühler aus, schwarze Fäden suchten tastend ihren Weg heimlich und leise, und wenn die Luft rein war, dann weitete es sich aus. Überschattete mit mächtigen Schwingen die grauen Träume des Tiers und ließ es erschauern. Weiter und weiter dehnte es sich aus und schaffte es manchmal sogar, selbst die Grenzen des Tierkörpers zu überschreiten. Dann gewann es schier unendlich an Kraft und Schwärze und freute sich seiner Macht. Es lachte schallend und begann zu tanzen, und das Tier tanzte mit ihm durch grellfarbene Traumwelten, wiegte sich zum unhörbaren Klang einer bizarren, wilden Melodie. Alles, was da im narkotischen Tiefschlaf geruht hatte, erwachte zum Leben, und diese Lebendigkeit ergoss sich wie köstliches, sprudelndes Wasser aus dem Spalt einer Felsenquelle. Der Erdboden der Höhle begann zu beben und sich zu lockern, und der saftige Geruch der braunen Erde betörte das Tier so sehr, dass es sich wollüstig grunzend darin wälzte.

Es atmete tief in diesen Träumen, sog gierig die erdige Luft in seine Lungen und fühlte sich auf einmal so ganz und so frei. Und dann nahm es das Schwarzdunkle fest zwischen seine Pranken und liebkoste es ungestüm, und die beiden brachten miteinander in einem wilden Reigen die Felswände der Höhle zum Erzittern und zum Bröckeln. Wenn das Tier nach solchen Träumen erwachte, hatte es alles vergessen. Ihm blieb nur eine Ahnung, die wie ein schwacher Schauer über es hinweg zog, wie ein Nachbeben. Über seinen Rücken krabbelte, sachte durch sein Fell fuhr, es ein letztes Mal kitzelte… und es dann über die Schwanzspitze wieder verließ, wer weiß wohin. Dann lag es wieder still da, das Tier, und blinzelte verschlafen hinaus ins Grelle zwischen den Gitterstäben.

Die Tage vergingen im Einerlei, gelangweilt scharrte das Tier ein wenig in der Erde. Die Nächte streichelten es mit samtener Hand, und zuweilen war es ruhelos. Und wenn die Ruhelosigkeit gar zu groß wurde, kokettierte es mit dem Schwarzdunklen, versuchte es gar zu locken. Aber nicht allzu sehr. Damals, als das Tier hierher gebracht worden war, hatten sie das Gitter fest hinter ihm verschlossen. Dann hatten sie diesen Schlupf angelegt und ihm immer wieder angeboten, aus ihm herauszukriechen. Oft und oft waren sie gekommen und hatten es zu locken versucht. Einmal war es drauf und dran gewesen, zu kommen, der Zottelkopf hatte schon herausgeschaut. Aber im allerletzten Moment hatte das Tier kehrt gemacht, sich verzogen, und nie wieder hatten sie es so weit gebracht. Mit freundlichen Mienen sperrten sie den Schlupf auf, süß lockten sie es. Vergeblich. Was soll ich mit diesem Schlupf, dachte sich das Tier. Mit diesem lächerlichen Loch. Was für ein Auftritt wäre das. Denn es wusste, da draußen wartete nur ein weiteres Gitter.

Das Tier war müde. Die Augen halb geschlossen haltend, verharrte es geduldig und träge in zeitlosem Raum und raumloser Zeit. Wartete im kühlen, erdigen Schutz seines Verlieses, wer weiß worauf. Da kam eines Tages ein leuchtendblauer Schmetterling auf einer lauen Böe zwischen den Stäben hereingeflattert. Setzte sich mitten auf die dunkle Nase des Tiers und wisperte etwas. Das rechte Ohr des Tiers zuckte, doch es döste weiter. Das Schwarzdunkle aber lächelte.

Und schließlich geschah das Unfassbare. Das Tier befand sich gerade in einem seiner Träume. Es war ein Traum von Wasser, von einer klaren, sprudelnden Felsenquelle. Das Wasser rann über den Stein und tropfte herab, pling, pling, pling. Noch im Halbschlaf hörte das Tier dieses Geräusch. Und als es schließlich erwachte, stellte es fest, dass aus der Felswand seiner Höhle tatsächlich Wasser austrat. Neugierig erhob es sich und trat näher, staunte und schnüffelte. Kein Zweifel, das war frisches, klares Quellwasser. Das Tier begann das Wasser aufzulecken. Es schmeckte köstlich! Die raue Zunge glitt über den Stein, genau dort, wo das Wasser austrat. Die Quellöffnung wurde immer größer und das Rinnsal stärker und stärker. Und mit einem Mal barst der Fels, ein mächtiger Wasserschwall schoss daraus hervor und durchströmte die Höhle! Das Tier sprang zur Seite und verfolgte mit ungläubigem Staunen, was nun geschah: Denn das Wasser sammelte sich um das Höhlengitter und umspülte es wild schäumend. Da duckte sich das Tier zum Sprung, und sein Körper spannte sich. Es fühlte eine dunkle Kraft, die es sonst nur aus seinen Träumen kannte. In diesem heiligen Moment erinnerte es sich wieder an sie. Endlich! Nun durfte das Schwarzdunkle über die Ufer treten – und verwandelte sich im selben Augenblick in ein Kaleidoskop der Farben, das die Höhle erstrahlen ließ.

Und als die brodelnde, kalte Gischt das Gitter mit sich fortriss, sprang das Tier in die Freiheit.

![]()

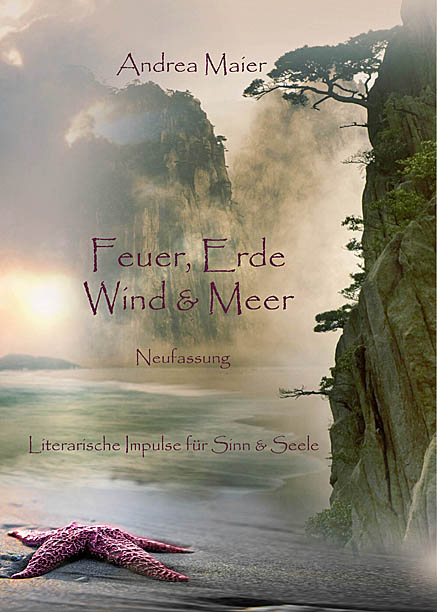

„Das Tier“

finden Sie im Buch

Feuer, Erde, Wind & Meer

Literarische Impulse für Sinn & Seele

Nichts ist so stark wie eine Idee, deren Zeit gekommen ist.

–

Freiheit bedeutet, sein Leben selbst zu bestimmen, ohne die Selbstbestimmung anderer zu beeinträchtigen.

–

So sind die Grenzen, in denen wir uns frei bewegen dürfen, diese müssen wir respektieren und wir hoffen, dass uns das Wasser hilft, wenn wir zu sehr eingeschränkt werden.

–

Eine schöne Geschichte, die Schranken und Freiheit im Licht der Abstraktion transportiert.

Die geheime Macht des Wassers:

https://www.youtube.com/watch?v=Q_Osih3pGqk